ecologia de saberes

Para Boaventura de Sousa Santos, universidades não devem ser fábricas de diplomas, mas centros de pensamento livre abertos à cultura popular

Na década de 1970, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos morou quatro meses na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A convivência com os habitantes foi a matéria-prima para a sua proposta de ecologia de saberes, que combina o arcabouço científico com o conhecimento popular. Para ele, as universidades devem “se descolonizar”, se abrir, por exemplo, à sabedoria dos povos indígenas como base para uma nova relação com a natureza. As instituições, em sua tradição de séculos, não podem se reduzir a fábricas de diplomas, adverte. “A alternativa é a de continuarem centros de conhecimento livres, críticos e independentes.”

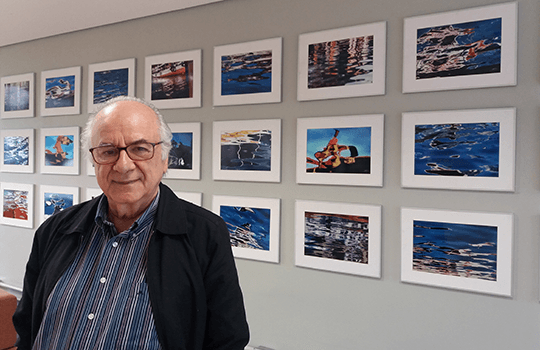

Professor do curso Educação Transformadora: Pedagogia, fundamentos e práticas, do Pós PUCRS Online, em uma parceria com o UOL Edtech, Boaventura faz trabalhos de campo em Portugal, Brasil, Colômbia, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Bolívia e Equador. Doutor em Sociologia do Direito, é diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Dirigiu, de 2011 a 2016, o projeto Alice – Espelhos estranhos, lições imprevistas: definindo para a Europa um novo modelo de partilhar as experiências do mundo.

Recebeu a Revista PUCRS com tempo cronometrado, pois seguiria para um encontro com o grupo de rap Rafuagi, em Esteio. “Quem quiser conhecer a história da Guerra Farroupilha deve ouvir o Manifesto Porongos”, recomendou à turma da disciplina A Invenção da Pedagogia.

De que forma esse conhecimento relegado pode chegar às universidades e aos professores, difusores dos novos conceitos?

Primeiro, temos de educar os educadores. Na concepção das epistemologias do Sul, devemos considerar que a ciência é preciosa, mas não única. Se eu quiser ir à Lua, preciso de conhecimento científico e tecnológico, mas, se quiser conhecer a biodiversidade da Amazônia, preciso dos saberes dos povos indígenas. Em certas Faculdades de Medicina, hoje, os estudantes não estão sujeitos apenas ao conhecimento médico eurocêntrico, mas têm aulas com os médicos tradicionais, famosos pela qualidade das ervas. Há aqui uma ecologia de saberes. Universidades que estão próximas de regiões com populações indígenas significativas têm a possibilidade não só de ensinar o direito oficial, mas levar caciques locais, que manejam questões de justiça, castigo, sempre com uma ideia não romântica. Todos os conhecimentos são incompletos. Em vários países estão a ser dados direitos humanos aos rios, considerando-os sagrados. Para o direito ocidental, é um absurdo, mas foi o que fizeram a Nova Zelândia e a Colômbia. São outros conceitos de natureza, para a vida continuar a ser possível na Terra. Os jovens, para quem eu tenho lecionado essas matérias em várias partes do mundo, não conhecem nada da filosofia indígena, estão disponíveis a essa ideia. É uma mudança de paradigma, que levará o seu tempo.

“Hoje temos muito conhecimento, social, nunca se publicou tanto. Os oito homens mais ricos do mundo têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre da população. Por que há tanto conhecimento se ele é problemático? O que nos trouxe até aqui não é o melhor para nos tirar daqui”

Como o senhor vê o impacto dos cortes de verbas das universidades e das bolsas de pesquisa no Brasil?

Isso é um ataque brutal, absolutamente insultante para as novas gerações. O Brasil é considerado hoje, internacionalmente, um laboratório. Nunca nenhum outro país, em democracia, passou por um retrocesso desse tipo, tão rápido. Há algo de patológico em tudo isso, feito sem critério, de forma cega, praticamente como vingança, muitas vezes não escondendo os seus vieses ideológicos. Não se fala de cortes por uma necessidade puramente econômica, mas porque as universidades seriam centros de contestação, balbúrdia e dessa coisa inaudita que é a do marxismo cultural, como se isso existisse no Brasil hoje. Atacar a ciência e a educação é atirar para a periferia do mundo um país que estava no desenvolvimento intermediário. A minha esperança é de que os cidadãos se mobilizem e os políticos com bom senso bloqueiem essa medida.

O senhor trabalha o contraponto entre o conhecimento como emancipação e o conhecimento como regulação. Quais são as principais diferenças?

Em sociedades complexas, não existe um mínimo de ordem sem regulação de relações sociais e entre indivíduos, deles com o Estado, comunidades e organizações, visando sempre o entendimento de uma sociedade melhor. Mas nunca é perfeita, pois a regulação é feita a partir de quem tem mais poder. Há um princípio de contradição. Ela é feita por reguladores, que, mesmo em sociedades democráticas, nem sempre aceitam a participação do regulado nas decisões. Há quem a conteste em nome de uma regulação melhor, a emancipação. Não é caos, mas a produção de uma regulação inclusiva, mais justa, mais harmônica com a natureza.

Quais as bases de uma educação transformadora?

A educação transformadora, como eu próprio defini, é intercultural, não ensina para provas, para repetição e manutenção do status quo, mas visa criar o espírito crítico, fazer com que os estudantes apreciem a diversidade de opiniões, que possam criticar e argumentar. A educação transformadora não conhece o inimigo, é contra qualquer discurso de ódio, admite que todos os conhecimentos são incompletos e está a buscar outros.

É possível uma transformação da sociedade sem a participação desses povos, dessas periferias?

A transformação que vem de cima se destina a manter privilégios ou a fazer concessões mínimas para que as pessoas não se revoltem. Estamos em uma sociedade dominada pelo capitalismo financeiro. O produtivo, aquele que faz indústrias, tem trabalhadores. Até olha com carinho para essa função social. O financeiro cria riqueza a partir do dinheiro e, portanto, não vê gente, só números. É um capital antissocial, é incompatível com a democracia.

A professora Bettina Steren dos Santos, da Escola de Humanidades, pergunta qual a sua visão para os próximos anos no que se refere à educação e universidade?

Está em uma situação de bifurcação, uma encruzilhada. É a instituição mais antiga da modernidade que se mantém ao longo dos séculos. Qual é essa opção? Se as universidades se transformarem em empresas capitalistas, não serão reconhecíveis em várias décadas. Não só estão educando para o mercado qualificado e fazendo ciência para o que é exigido pela indústria, mas têm de estar a serviço do capitalismo. O reitor é como CEO, os professores, proletários, e os alunos, consumidores. Onde está o lugar da contemplação, do pensamento livre e independente? Os estudantes não aprendem tanto pelo que é ensinado, mas pelo que observam e pelo que conversam entre si. Tudo isso exige critérios não capitalistas de tempo. Vai deixar de se chamar universidade, será uma fábrica de diplomas. A outra alternativa é de continuar a ser um centro de conhecimento livre, crítico e independente. O que a impede de ser plenamente isso é que tem sido elitista, não tem sido capaz de se democratizar nos acessos e nos currículos. O Brasil estava fazendo isso através das bolsas e das ações afirmativas, com a entrada da população negra e indígena. O currículo ainda é branco e masculino. Muitos não se veem nos tratados de história. Para quem sofreu racismo e sexismo, alguns dos nossos heróis dos livros não são heróis, são vilões. A universidade tem que se descolonizar para se democratizar.

A professora Edla Eggert, que divide a disciplina com o senhor, quer saber qual foi o dispositivo que o fez chegar ao projeto Alice.

Para a tese de doutorado, vivi numa favela do Rio de Janeiro, onde aprendi a conversar com gente considerada bandida, negros, os que viviam nas quebradas. Aprendi muito da sabedoria de vida que tenho com sapateiros, a mulher da mercearia, o pai de santo. Eu não teorizei à altura. No Fórum Social Mundial, vi tanto movimentos trazerem suas ideias sobre o mundo que fiquei fascinado. Foi então que comecei a criar as epistemologias do Sul, que é o conhecimento nascido nas lutas contra a repressão. Não é o Sul geográfico, porque há muitos que pensam como o Norte. Esse conhecimento nos enriquece.

Também da professora Edla: Na sua avaliação, a Europa aprende com o mundo extraeuropeu?

A Europa passou cinco séculos a ensinar o mundo, que considerava inferior, selvagem. É preciso uma conversão ideológica.

A onda atual de migração ajuda nesse processo?

Seria uma bênção se aceitasse todos os imigrantes e refugiados porque a Europa é um continente envelhecido, que precisa de gente jovem. Eles não são analfabetos. Temos artistas, cineastas, técnicos de computador, gente de outras sabedorias, xamãs, islâmicos. Infelizmente, a extrema-direita está a impedir que essa oportunidade se realize porque estamos a prender basicamente em depósitos humanos, zonas de sacrifício, todo esse potencial.

O senhor tem pesquisas sobre o Orçamento Participativo, que surgiu em Porto Alegre. Como vê a atual falta de mobilização?

Fui talvez o primeiro a estudar no plano científico o Orçamento Participativo, a partir de 1989. Foi um movimento extraordinário de participação que teve divulgação no resto do País e do mundo. Vi dez anos depois os autarcas da Europa virem aprender como se fazia. Cometeram-se muitos erros. Funciona se as pessoas participam e saibam que há resultados, votam e aquilo vai se realizar. Senão, perdem a fé. Por outro lado, querem ver regras limpas e não partidarização. Isso também por vezes falhou. O Orçamento Participativo não terminou. A Europa está cheia. A Rússia, o Canadá também. No Brasil está mais em baixa. Esperamos que a onda passe.